连续电流是闪电击中地面后,雷暴云内电荷沿着回击通道连续向地面释放的过程,其持续时间为几到几百毫秒,直接决定雷击引发森林火灾和油库爆炸的风险。连续电流变化慢,产生准静电场变化,随距离衰减快,而传统的闪电地位系统和新型高精度三维定位系统的探测目标是闪电产生的脉冲信号,对连续电流无探测能力。长期以来,连续电流的强度和形成机制是雷电灾害防护领域中关注的重要问题之一。

开云登录入口手机版 郄秀书研究员团队首次通过高速影像和多频段电磁场观测发现,闪电云内负先导通道与负地闪回击通道的电流竞争是调控连续电流时长的关键机制。研究团队基于北京、拉萨两地的观测,精确捕捉了6次近距离负地闪全过程的通道演化,研究发现:对于短时间连续电流,云内负先导通道在回击后出现显著发展,抑制了向地面的电荷传输;而对于长时间连续电流,云内负先导的活动近乎停滞,云内电荷得以集中通过回击通道持续输送到地面。据此,研究团队提出了连续电流的竞争动力学概念模型:云中正先导持续发展,收集云内负电荷,而云下正电荷层驱动负先导通道发展;回击之前的负先导发展会逐渐耗尽局部电荷,使得回击后更容易形成长连续电流;而负先导如果在回击后出现显著发展,那么则表明不会产生长连续电流。不同于传统认知的正先导决定连续电流的持续时间,研究团队创新提出云内负先导发展状态决定回击后是否伴随长连续电流。

由于致灾性强的几十到上百毫秒的长电流经常出现在弱回击后,而弱地闪很容易被定位系统遗漏。随着近年来闪电高精度三维定位系统的兴起,使得从云内先导过程推断连续电流的持续时间成为可能。该研究指出,云内负先导通道在回击后的活跃程度可作为连续电流时长的直接判据。该成果为雷击火灾预警提供了关键指标,通过监测回击后负先导的光电信号,有望实现对高致灾性地闪的实时识别,提升对雷击火险的预测能力,服务于石化、电力和森林防火等领域。

该成果以The Impact of intracloud negative branches on continuing current in negative cloud-to-ground lightning为题发表于Geophysical Research Letters期刊上。第一作者为大气物理研究所研究生冯济洲,通讯作者为袁善锋副研究员、郄秀书研究员。研究得到国家自然科学基金(42475098,42230609,42322505与42027803)和中国科学院战略先导专项(XDB0760100)的资助。

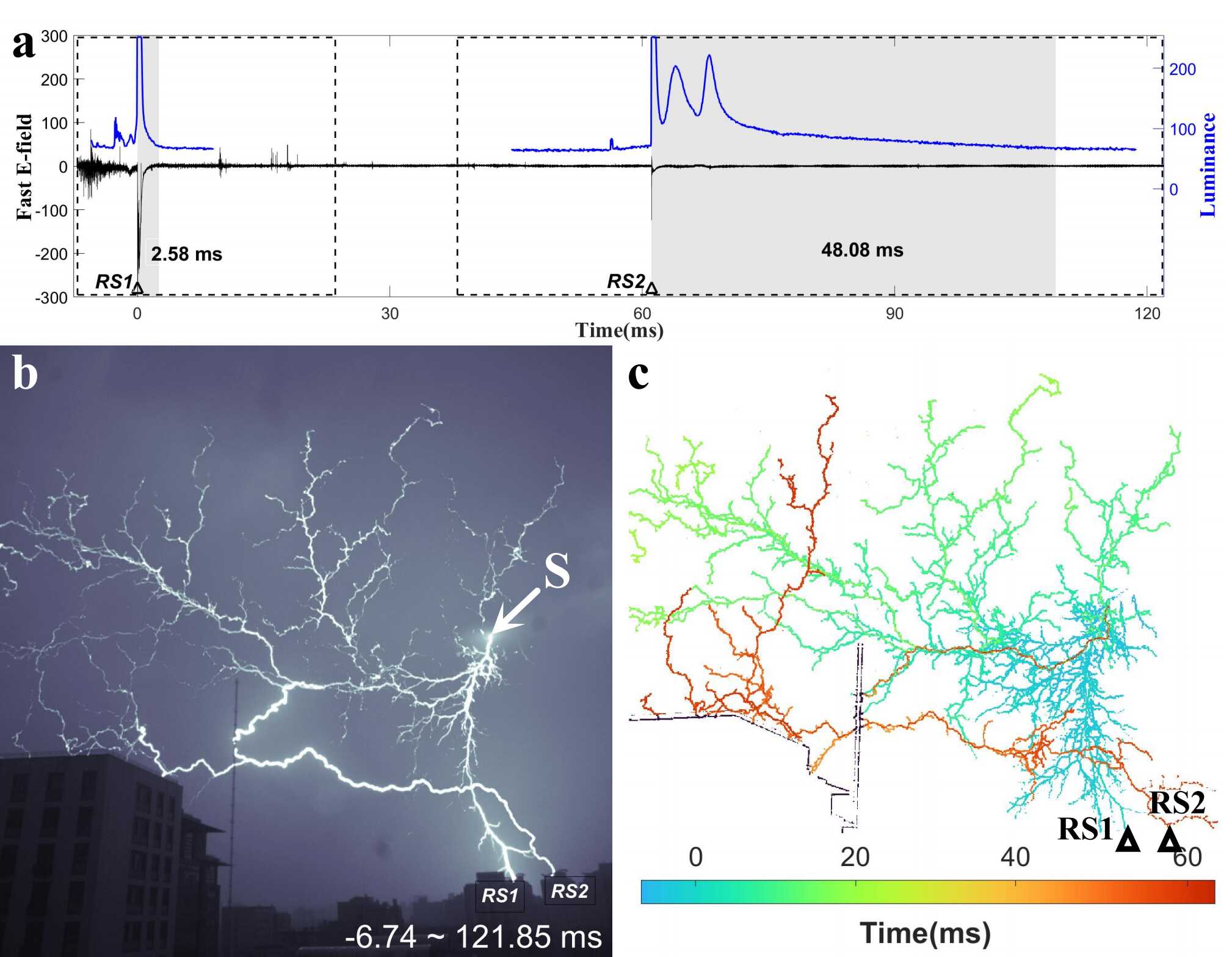

图1. (a) 高速图像记录到的通道发光强度变化(蓝色曲线)、伴随的快速电场变化(黑色曲线)以及持续电流时长(灰色区域)。(b) 合成图像显示相机视场内的所有闪电通道。(c) 展示闪电负先导通道的发展。S点表示闪电出云位置。

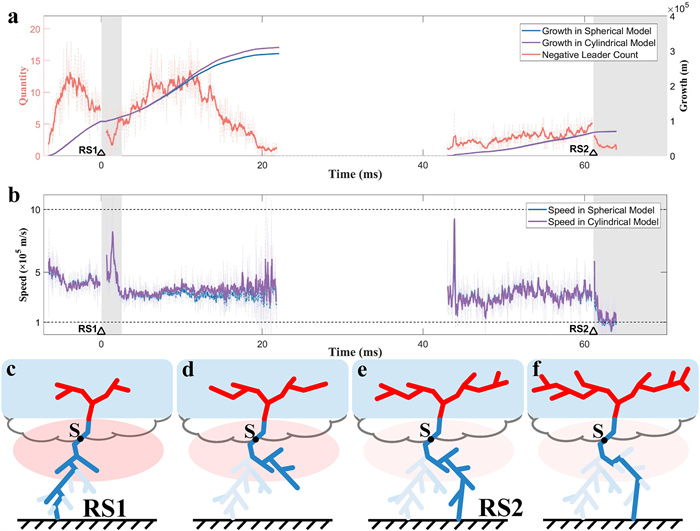

图2. (a) 球面模型(蓝色曲线)与柱面模型(紫色曲线)中闪电通道的累积增长情况,以及负先导数量随时间的变化(红色曲线,粗线显示滑动平均值)。(b) 负先导速度随时间的变化。持续电流(CC)用灰色阴影表示。(c - f) 回击前后负先导的发展过程。图示中蓝色矩形框代表云内负电荷区,红色椭圆表示云下正电荷区,其亮度反映电荷密度大小。S点表示闪电出云位置。

论文信息:Feng, J., Yuan, S., Jiang, R., Wang, Y., Sun, C., Lyu, H., Sun, Z., Wang, D., Liu, M., Zhu, J.,Huang, Z., Wang, Z., Qie, X. (2025). The impact of intracloud negative branches on continuing current in negative cloud‐to‐ground lightning. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL116612. https://doi.org/10.1029/2025GL116612